ある日、大規模な国際展示会にブースを出展し、目を引くディスプレイやパンフレットを用意したとしましょう。日本語に加えて英語表記もそろえ、「これで海外からのお客様にも十分対応できるはず!」と万全を期したつもりです。

ところが、いざ始まってみると、英語を読まない海外バイヤーや来場者が続々と通り過ぎていきます。せっかく製品やサービスに興味を持ちそうな人がいても、説明文が理解されないままでは商品の良さや魅力を伝えることができません。

実は、この問題はインターネット上でも同じように起きています。「日本語と英語の両方に対応した企業サイト」でも、多くの潜在顧客に伝わっていない可能性があります。

世界人口の約75%が英語以外の言語を使っています。このことを考えると、「日本語と英語があれば十分だ」と考えるのは、多くのビジネスチャンスを見逃してしまう危険性があるのです。

本記事では、その解決策となる「多言語SEO」のポイントをわかりやすく解説していきます。海外市場への進出を考えている企業の担当者の皆さまには、最後まで読んでいただきたい内容となっています。この記事を通じて、これまで気づかなかった「新たな海外市場」とつながるためのヒントが見つかるでしょう。

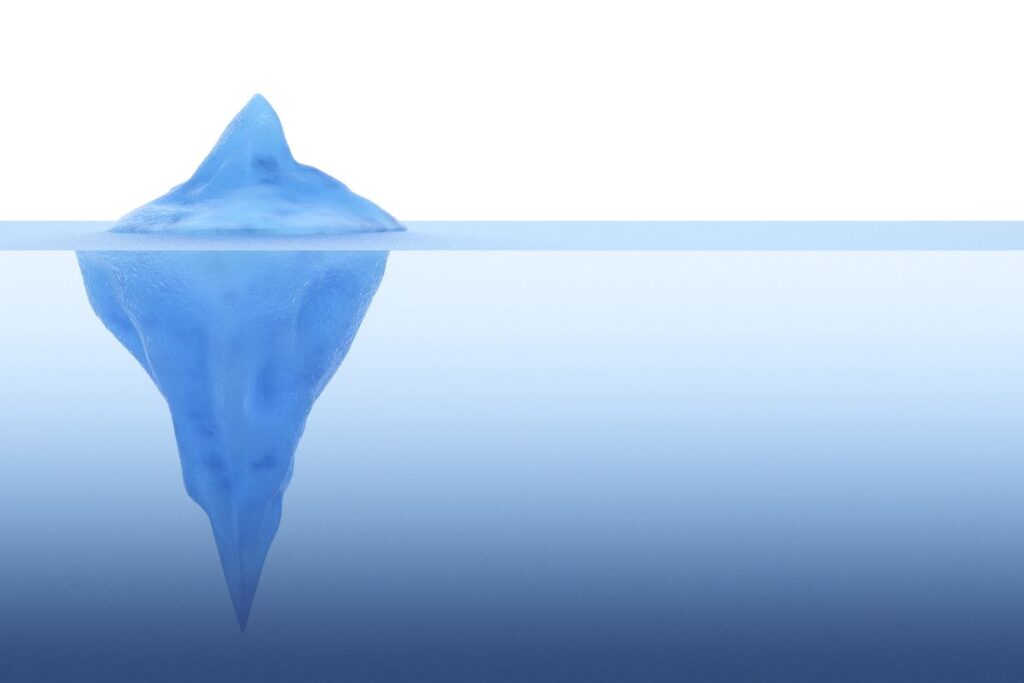

“翻訳は氷山の一角”! 日本語+英語だけでは届かない海外マーケット

「日本語と英語だけで海外戦略は十分」と思っていませんか。実は、第一言語人口で見ると英語よりも多い言語がいくつも存在しています。

たとえば、中国語(約9.41億人)とスペイン語(約4.86億人)は、英語(約3.80億人)を上回るネイティブスピーカー数(ある言語を母国語として話す人の数)を抱えており、ヒンディー語(約3.45億人)ベンガル語(約2.37億人)なども圧倒的な規模です。

つまり、世界の大多数は英語圏ではないという事実が見えてきます。日本語+英語だけにとどまっていると、これら多言語圏の巨大市場を取り逃がす可能性が高いのです。

ここでは、なぜ多言語SEOがビジネス拡大のカギとなるのか、その必要性をデータとともに解き明かしていきます。

英語ネイティブは世界で第3位

- 中国語(約9.41億人)→世界最多の第一言語人口

- スペイン語(約4.86億人)→英語より多い第一言語人口

- 英語(約3.80億人)→第3位の多さとはいえ、世界の一角にすぎない

英語は国際ビジネスで広く通用する言語ですが、「第一言語として使わない人」も多く、英語だけの情報発信ではコミュニケーションロスが起こりがちです。

まだ見ぬ市場:アジアや中南米、アフリカなど

ヒンディー語(約3.45億人)やベンガル語(約2.37億人)も驚くほど多くのネイティブスピーカーを擁しています。

スペイン語圏、中南米を中心に成長市場が広がっており、英語に頼らず自国語で情報収集・購買をするユーザーも多数です。

たとえば、南米では英語が苦手な層がまだまだ多く、スペイン語でのサイトやコンテンツがあるだけで「他社よりも詳しく情報を得られる」という強みにつながります。

“翻訳は氷山の一角”——ローカライズで真の魅力を伝える

言語面での「翻訳」だけではなく、現地の文化や日常生活の習慣に合わせてコンテンツを最適化すること(ローカライズ)が欠かせません。

たとえば、

- ヒンディー語圏:宗教的タブーや祝祭日(ディーワーリーなど)を意識してコンテンツを作る

- アラビア語圏:右から左へ読む文字配列や、画像・表現の制限に留意する

- スペイン語圏:スペイン本国と中南米で表記や単語が微妙に異なる場合があるので、国別に最適化する

こうした配慮があると、海外ユーザーは「自国向けにきちんと合わせてくれている」と感じ、ブランドロイヤルティを高めやすくなります。

なぜ今、多言語市場を狙うべきか

- 経済成長の偏り:中国やインドをはじめ、アジア・中南米の経済が著しい勢いで拡大している。

- 情報格差のチャンス:英語以外の言語で良質な情報を発信している企業はまだ少数派。その分、参入余地が大きい。

- 国境を越えたネットショッピングの普及:オンライン決済システムや国際配送サービスが発達したことで、以前より簡単に海外の消費者に商品を販売できるようになった。

海外マーケットは“氷山の下”に広がっている

日本語+英語の二言語対応だけでは「世界をカバーしたつもり」になってしまいがちですが、実際は中国語・スペイン語・ヒンディー語・アラビア語など膨大な言語圏が存在し、そこに巨大なビジネスチャンスがあります。

数字のうえでも、英語ネイティブの3.79億人を超えるネイティブスピーカーを持つ言語が複数あるという事実を踏まえると、多言語対応の必要性は明確と言えるでしょう。

「翻訳だけ」ではなく、現地文化や習慣に根ざしたローカライズを含めた多言語SEOを導入し、新たな市場をつかむ準備を進めてみませんか。

ライバル企業がまだ進出していない地域で、あなたのビジネスが輝けるチャンスが世界中に広がっています。

【出典】Ethnologue

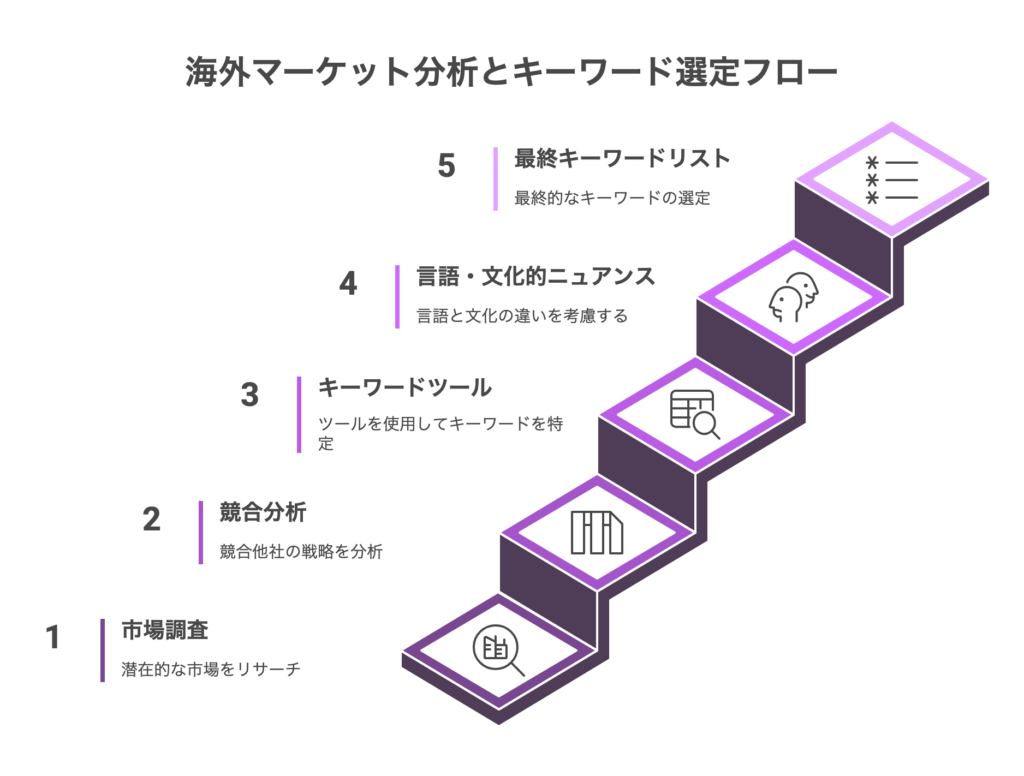

海外リサーチ×キーワード選定の極意! 需要を先取りする方程式

海外向けサイトを作るにあたり、事前に行うべきなのが「需要のあるキーワード探し」です。

海外向けサイトを作るにあたり、事前に行うべきなのが「需要のあるキーワード探し」です。

日本語+英語対応だけでは拾いきれない国や地域の検索ボリュームや競合状況をチェックすることで、潜在顧客のニーズを正確に捉えることができます。

市場調査の手法

▼競合サイトの分析

狙う地域のトップ表示サイトを調べ、キーワードの傾向をチェック。

具体例:フランス向けに抹茶スイーツを売る場合、Google.fr(Googleがフランス向けに提供している検索エンジン)で「Matcha dessert」などを検索して上位サイトを5件ほどリストアップ。

サイトのタイトルや検索結果に表示されるページの要約テキスト=メタディスクリプションを観察し、「Matcha pâtisserie」「Recette japonaise」「Healthy dessert」などのキーワードがよく使われているかを確認。

▼SNS・トレンド調査

英語外のSNSや掲示板で、現地ユーザーがどんな話題に関心を持っているかを把握。

具体例:Xで「#pâtisseriejaponaise」「#matcha」などのハッシュタグを検索し、フランス語で書かれたツイートや写真投稿をチェック。どんなスイーツが人気なのか、味やデザインの好みを投稿者がどう表現しているかをリサーチ。

▼海外SEOデータの活用

たとえばNobilistaやInnovaGlobalなどのサービスを活用して、国・地域ごとの検索ニーズをつかむ。

具体例:Nobilistaの海外キーワード調査レポートを見て、「フランス国内で“Matcha”関連の検索ボリュームがとくに高い都市はどこか?」「他に何と一緒に検索されやすいか?」を確認する。

たとえば“Matcha latte”や“Thé matcha”が上位にあれば、メニュー開発やサイトカテゴリを充実させるヒントになる。

| Nobilista 海外の検索キーワードや競合状況を分析するツールやレポートを提供しているサービス。海外市場の検索ボリュームやトレンドがわかりやすく把握できる。InnovaGlobal 翻訳やローカライズ、海外向けマーケティングの支援サービス。国・地域ごとに合わせたコンテンツ制作や多言語SEOの事例・資料などを公開。 |

キーワード選定のポイント

「すべての英語圏で同じ英語が通用する」と考えるのは誤りです。イギリス英語とアメリカ英語、あるいはスペイン本国と中南米、フランス語圏各国など、言語ごとに表記や表現が異なる場合があります。

GoogleキーワードプランナーやAhrefs公式サイトを活用して、こうした微妙なスペルやニュアンスの違いを見つけ出し、活用しましょう。

具体例:英国・米国向けの英語表記

-

- Color(米国)とColour(英国)

- Center(米国)とCentre(英国)

これらはGoogleキーワードプランナーで検索数・競合度を国別に比較してみると、表記の違いが顕著に現れる場合があります。イギリス向けのコンテンツで「color」を多用すると、英国内での検索ボリュームを取りこぼすかもしれません。

具体例:スペイン本国vs.中南米

-

-

- 「Ropa(服)」という単語一つでも、メキシコでのニュアンスとスペインでのニュアンスが微妙に異なる場合があります。

- Ahrefsで「ropa mujer」「moda femenina」などの検索ボリュームを国別に比較すると、どのフレーズがどの地域で強いのか見えてくるでしょう。

-

具体例:フランス語圏のフレーズ差

-

- フランス本国とカナダ(ケベック)では、日常表現やスペルが異なるケースも。

- キーワードプランナーで「recette」「cuisine」あたりを調べると、ケベックで「recipe(英語由来)」が一定の検索数を持つなど、混在する可能性があります。

| Googleキーワードプランナー Googleが提供する無料ツールで、狙いたいキーワードの検索ボリュームや競合度、関連キーワードなどを調べられる。国や言語を切り替えて、海外市場向けのニーズ分析にも使える。Ahrefs公式サイト SEOや競合サイトの分析に定評がある有料ツール。自社・他社サイトがどんなキーワードで上位表示しているかや、被リンクの状況などを詳しく調べることができる。世界各国の検索エンジンにも対応しているのが特徴。 |

需要を先取りするリサーチとキーワード選定

国や地域、言語差を意識したキーワード選定を行うことで、より正確に現地ユーザーの検索意図に寄り添えます。英語だけでなく、スペイン語・フランス語・ドイツ語・アジア言語などでも同様の調査を行い、地域固有のスペルや表記を漏れなく押さえるようにしましょう。

翻訳だけじゃ足りない! ローカライズでユーザーに届くコンテンツを

機械翻訳や直訳で「一応英語版は用意した」の先に、さらに多言語を増やしても、文面がぎこちない・文化的に不自然では意味がありません。

ここでは翻訳+αである「ローカライズ(現地の言語や文化、習慣に合わせて内容や表現を調整すること)」がなぜ重要なのか、具体例を挙げながら解説します。

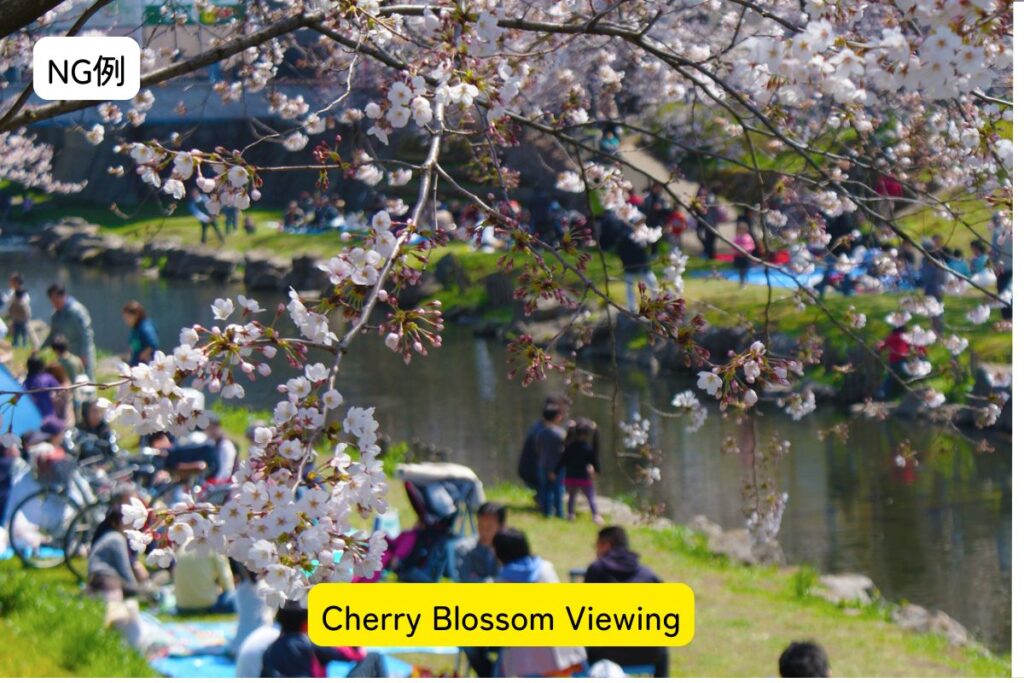

日本独特の行事をどう伝える?「花見(お花見)」の例

NGパターン

- 「Cherry Blossom Viewing」とだけ書いて説明を終える。

- 結果、現地ユーザーには「桜をただ眺める行為」という程度のイメージしか伝わらない。

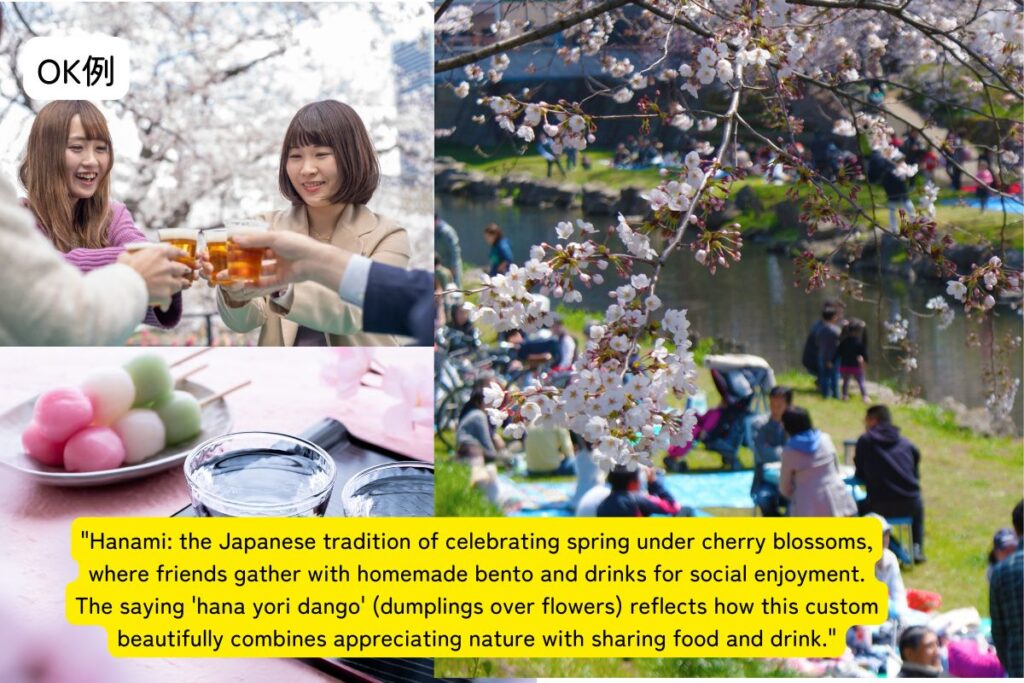

OKパターン

- 背景説明:古くから春の訪れを祝い、桜の下で宴会を楽しむ日本の風習。

- 文化的要素:仲間同士でお弁当やお酒を持ち寄って団欒する様子、「花より団子」という言葉があるほど桜と食の組み合わせを楽しむ習慣がある。

- ビジュアルサポート:人々が桜の下で盛り上がっている写真や短い動画を添付。

- 現地ユーザーへのヒント:「自分たちの風習とどう違うのか」「春のピクニックとの共通点は」「どんな食べ物がおすすめか」などを紹介。

「日本では桜の季節に屋外で宴会するのが一般的」という背景まで伝えると、「Why are they eating and drinking under the trees?」と疑問を持つ海外ユーザーにも「花見文化」の魅力が伝わります。

宗教・文化的タブーの回避:中東圏の例

食や飲み物の注意点

- イスラム圏では豚肉やアルコール飲料を避ける人が多い。

- NGパターン:海外向けレストラン紹介で、どの国でも通じると思い込み、ワインやビールを前面に推す。

- OKパターン:ハラール対応のメニュー、ノンアルコールビールの選択肢などを示し、「誰もが安心して楽しめる」ことを強調。

ビジュアルや表現の注意点

- 露出の高い服装や性的なイメージを含むビジュアルは、敬遠される地域がある。

- NGパターン:水着姿で盛り上がっている写真を全言語のサイトで一律に使う。

- OKパターン:文化的背景に配慮し、必要に応じて別の画像や表現に切り替えたり、同じ写真を使うなら補足説明を加えてコンテクストを明確にする。

ユーザーが「不快」と感じる線引きは地域・宗教ごとに異なるため、現地のマナーやトレンドをリサーチしたうえでコンテンツを調整するのがローカライズの基本です。

なぜ”ローカライズ”が重要なのか

ユーザー体験の向上

- 文化や慣習に合った表現があれば、違和感なく内容を理解してもらえる。

- 結果的に商品・サービスへの好感度や信頼度も高まりやすい。

検索エンジン評価の向上

- ローカライズされた文章は、単なる直訳文よりもユーザーの検索意図に合致しやすい。

- コンテンツの滞在時間やシェア率が増えれば、SEO評価もポジティブに影響することが多い。

ブランドイメージの保護

- 宗教的タブーを知らずに踏み荒らしてしまうと、国や地域によってはブランドイメージを大きく損ねるリスクがある。

- ローカライズをしっかり行うことで、グローバルに通用する「誠実さ」「配慮の深さ」をアピールできる。

ローカライズ実践の流れ(簡易ステップ)

- 現地の文化・タブーを調査SNSや調査レポート、ローカルスタッフの声を踏まえ、地域特有の注意点を確認。

- 翻訳者+編集者+デザイナーが連携し文章だけでなく、画像・色使い・レイアウトも含めて現地仕様を検討。

- 現地ユーザーにテスト利用してもらう完成したコンテンツをローカルモニターなどに見せてフィードバックを得る。

- 本番公開&継続チェックローンチ後もアクセス解析やコメントを見ながら、微調整やアップデートを続ける。

ローカライズがもたらすユーザー体験の差

「翻訳」はあくまで文字の置き換えにすぎず、海外ユーザーの価値観や日常習慣を理解した「ローカライズ」こそが、本当に伝わるコンテンツを実現します。

日本独特の行事(花見)や、中東・アジアの宗教的タブーなどの具体例を踏まえて考えると、翻訳+αの重要性が見えてくるはずです。

これを機に、あなたのコンテンツを世界のユーザーへより自然に届けるためのローカライズを検討してみてはいかがでしょうか。

多言語サイトの設計図—技術的ポイントもしっかり押さえよう

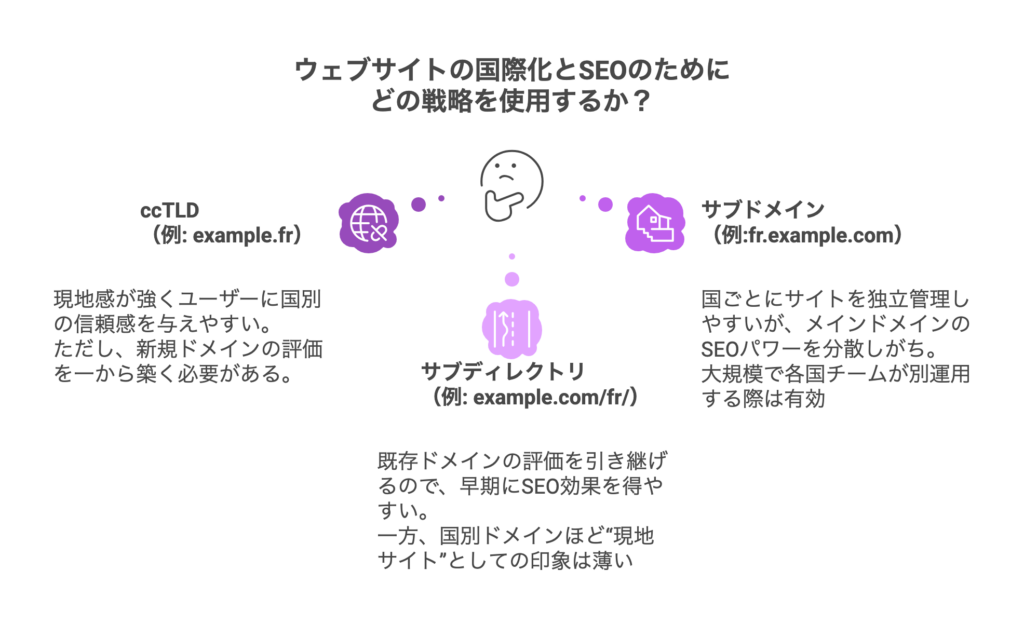

上記フロー図のどの戦略を選んでも、hreflangタグは「どの言語ページか」を明確にするための必須要素です。

コンテンツ面をどれだけ頑張っても、サイトの構造やタグ設定を誤ると、せっかくの多言語ページが適切に機能しない可能性があります。ここでは、多言語サイトを作るうえで押さえておきたい「URL構造」と「hreflangタグ」を中心に、できるだけわかりやすく解説します。

URL構造って何?

URL構造とは、ウェブサイトのアドレス(例:example.com)をどのように組み合わせて多言語ページを作るか、という設計のこと。

大きく分けて3つの方法があります。

ccTLD(国別ドメイン)

例:example.fr(フランス向けドメイン)

- メリット:「このサイトはフランス向けですよ」と検索エンジンにアピールしやすい。ユーザーも現地サイトとして信頼感を持ちやすい。

- デメリット:新規ドメインを育てる(評価を高める)必要があり、コストや手間が増える。

サブドメイン

例:fr.example.com(英語版はen.example.com、日本語版はjp.example.comなど)

- メリット:各国ごとにサイトを分けて管理しやすい。ディレクトリ構造がスッキリする。

- デメリット:メインサイトの評価を直接引き継ぎにくいため、SEO上は別サイト扱いになる可能性がある。

サブディレクトリ

例:example.com/fr/(英語版はexample.com/en/、日本語版はexample.com/jp/など)

- メリット:メインサイトのドメイン評価を引き継ぎやすい。一つのサイトとしてまとまりが良い。

- デメリット:ccTLDほど国や地域を明確に示せないため、場合によっては「本当にフランス向けなのか」と検索エンジンから判断されにくい場合もある。

どれを選べば正解、というわけではありません。ビジネス規模や運営方針によって最適な方法は異なるため、コストや労力を考えて決めましょう。

hreflangタグって何?

hreflangタグは、HTMLのヘッダー(<head>内)に記述して、「このページはどの言語・地域向けですよ」と検索エンジンに伝えるための目印です。

「え、なんだか難しそう……」と思われましたよね。でもご安心を。

hreflangタグは、いわば看板や道路標識のようなもの。「このページはフランス語用ですよ」「こっちは英語向けですよ」と、検索エンジンにしっかり案内するだけのシンプルな仕組みです。

例:

- link rel=”alternate” hreflang=”fr” href=”http://example.com/fr/”

- link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”http://example.com/en/”

これがないと、本来フランス語版に誘導すべきところを英語版へ飛ばしてしまうなど、読者を迷子にしてしまう可能性も。

「せっかく訪れたのに言葉がわからないページだった……」という体験を防ぎ、ユーザーに最適なページを迅速に届けるためにとても大切な仕組みです。

手順はいたってシンプル

- 言語ごとに正しい言語コード言語コード:en(英語)、fr(フランス語)、ja(日本語)などを容易

- HTMLの<head>内に、下記のような<link>タグを挿入。

| <link rel=”alternate” hreflang=”fr” href=”http://example.com/fr/”>

<link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”http://example.com/en/”> |

- 国別コードが必要な場合(例:en-USとen-GBなど)、それぞれ分けて設定。

こうすることで、検索エンジンは「フランス語版はここ」「英語版はこっち」と区別してくれるので、ユーザーが混乱するリスクをグッと減らせます。いわば言語ごとの「住所表記」をしっかり書くようなもの。慣れてしまえば難しくありません

よくあるトラブル

- 「もう英語版があるのに、Googleがフランス語版を検索結果に出してしまう」

→hreflangタグの書き方が間違っていたり、タグを入れていない可能性。 - 「地域コードの指定ミス」

→en-GBと書くべきところをen-USとしていて、イギリス人ユーザーが米国向けページに飛ばされる、など。

Google検索セントラルで正式な書き方を必ず確認しましょう。単純なタグミスで大きな機会損失を招いてしまうリスクがあります。

どれを選ぶ? 企業担当者向けのガイドライン

「多言語サイトを作ろう!」と決めても、ccTLD(例:example.fr)・サブドメイン(fr.example.com)・サブディレクトリ(example.com/fr/)など、どのURL構造を選べばいいのか悩みますよね。

ここでは、企業が自社のリソースや運営体制に合わせて最適な方式を選ぶためのガイドラインをまとめました。コストや管理のしやすさ、SEO上のメリットなどを比較し、自社にぴったりの方法を見つけるヒントにしてください。

少ない国・言語だけを想定(たとえば日本語+英語+フランス語程度)

サブディレクトリを選ぶ企業が多い。既存ドメインの評価を引き継ぎやすいので、早期にSEO効果を得たいならおすすめ。

多国籍展開を本格的に行い、現地法人などもある

ccTLDを使って「example.fr」「example.de」「example.cn」などにするケースも。現地感が強く、ユーザーにもわかりやすい反面、コスト・管理労力が大きい。

ITリソースが限られ、でも国ごとの分離管理をしたい

サブドメインでfr.example.com、en.example.comのように分ける方法もあり。運営チームが地域ごとに独立しているなら管理がラクだが、SEOパワーが分散する面もある。

アドバイス

自社のITリソースや海外展開の規模、運営体制を踏まえて選択しましょう。ccTLDは国ごとの独立性が高い半面コストが増大しやすく、サブディレクトリやサブドメインは管理しやすい一方、現地感はやや薄れるといった一長一短があります。

多言語サイトの技術面で押さえるべき3つのポイント

- URL構造:

ccTLD/サブドメイン/サブディレクトリの3択がメイン。企業のビジネス規模や運用コスト、SEO戦略を踏まえて選びましょう。 - hreflangタグ:

多言語サイトではほぼ必須の設定。正しく入れておかないと、検索エンジンが「どのページがどの言語か」を混同してしまい、ユーザーが本来の言語版へアクセスできないリスクが高まります。 - 実装後のチェック:

Googleサーチコンソールなどで、ちゃんと各言語ページが認識されているか定期的に確認を。地名や言語コードの入力ミスも見逃さないようにしましょう。

ポイントは「複雑に考えず、まずは一つの方法をしっかり実装する」こと。

URL構造をどうするか、hreflangタグをどう書くかに迷っても、最低限でも正しく設定してまずは動かし始めるのが大切。そこから徐々に規模を拡大したり、最適化を進めたりすればOKです。

成果はどれほど? 多言語SEO成功事例で見るリアルな効果

ここまで多言語SEOのポイントを深掘りしてきましたが、実際に世界のユーザーへアプローチすることでどんな成果が得られるのでしょうか。

以下では、実際に多言語サイトを構築し、成功を収めている代表的な企業の事例を取り上げてみます。

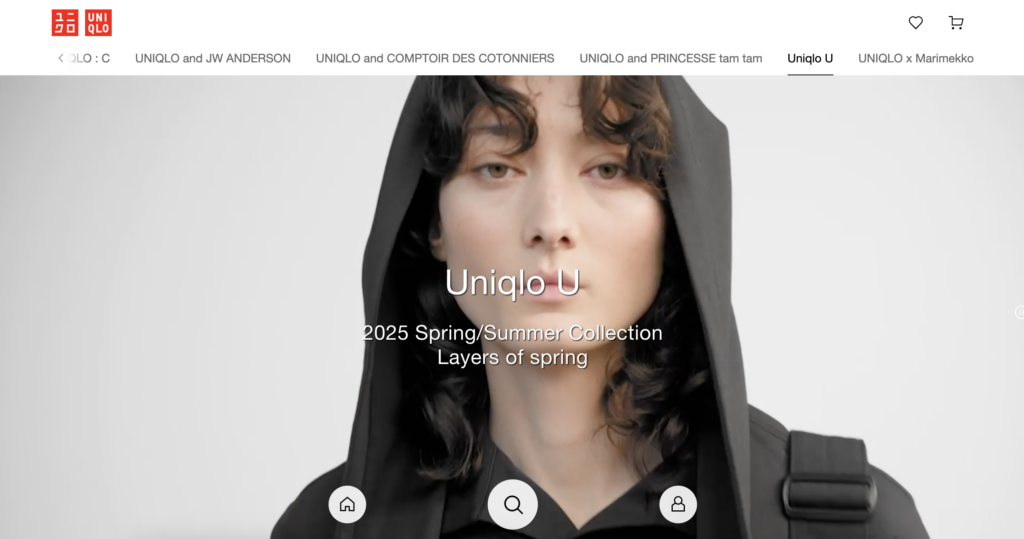

1.UNIQLO(ユニクロ)

https://www.uniqlo.com/us/en/より

日本発のカジュアル衣料品ブランド。低価格かつ品質の良いベーシックウェアを中心に展開し、世界中で店舗・オンライン販売を行っています。

URL

- 日本:https://www.uniqlo.com/jp/ja/

- アメリカ:https://www.uniqlo.com/us/en/

- イギリス:https://www.uniqlo.com/uk/en/

どんな多言語戦略?

- 国別にサブディレクトリ(uniqlo.com/us/、uniqlo.com/uk/など)で展開し、hreflangタグを実装。

- 商品説明だけでなく、サイズ表記やスタイリング例を現地仕様にアレンジするなど、ローカライズを徹底。

成果のポイント

- 既存ドメイン評価を引き継ぎつつ、各国ユーザーに合ったコンテンツを提供できるため、海外での認知拡大と購入意欲向上に成功。

- 国や地域ごとのプロモーション施策とも連動しやすく、売り上げ増加に直接つなげている。

2.Booking.com

オンライン宿泊予約サービスの大手企業。オランダ・アムステルダムに本拠地を置き、世界各国のホテルや民泊などを検索・予約できるプラットフォームを運営しています。

どんな多言語戦略?

- 40言語以上にわたるサブディレクトリ運用と、ユーザーの言語選択に応じた動的切り替えを実施。

- ホテルや地域情報を単に翻訳するだけでなく、各国の通貨表記・祝祭日に合わせたキャンペーンなどを展開。

成果のポイント

- 世界的な知名度を誇る旅行予約サイトとして、多言語対応により予約率・サイト滞在時間が向上。

- ローカル言語での口コミ機能も充実させ、リピーターを獲得。

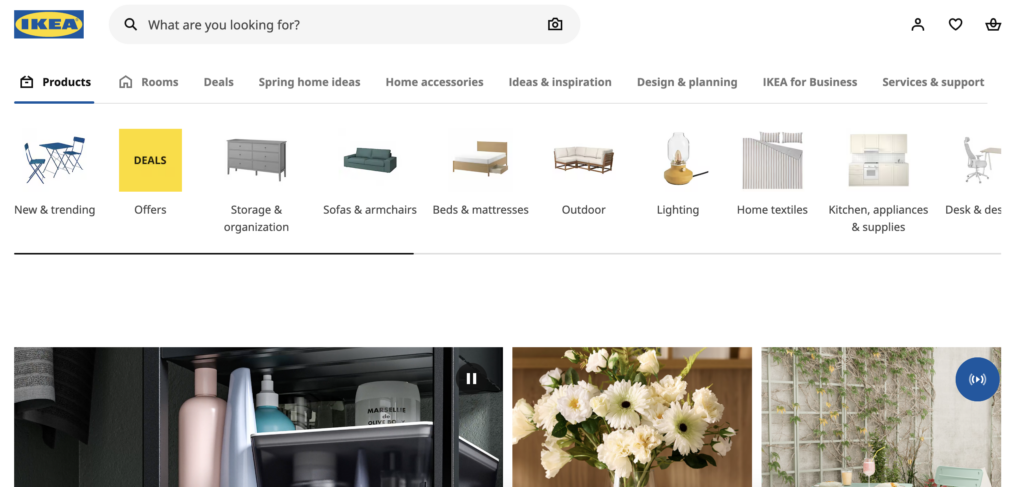

3.IKEA

スウェーデン発祥の家具・インテリアブランド。組み立て式(フラットパック)家具を中心に、デザイン性と機能性を両立した商品を低価格で提供し、世界各地に大型店舗を展開しています。

URL

どんな多言語戦略?

- ccTLDとサブディレクトリを併用しながら、地域・言語別に柔軟に対応(例:ikea.com/fr/fr/など)。

- 家具サイズや材料表記など、国ごとの規格に合わせて説明を細かくローカライズ。

成果のポイント

- 現地のユーザーにとって「これは自分たちのための情報だ」と思えるコンテンツを提供することで、購入意欲やブランドロイヤルティを高めている。

- 生活シーンに密着した事例写真・動画も、文化や習慣を意識した内容に。

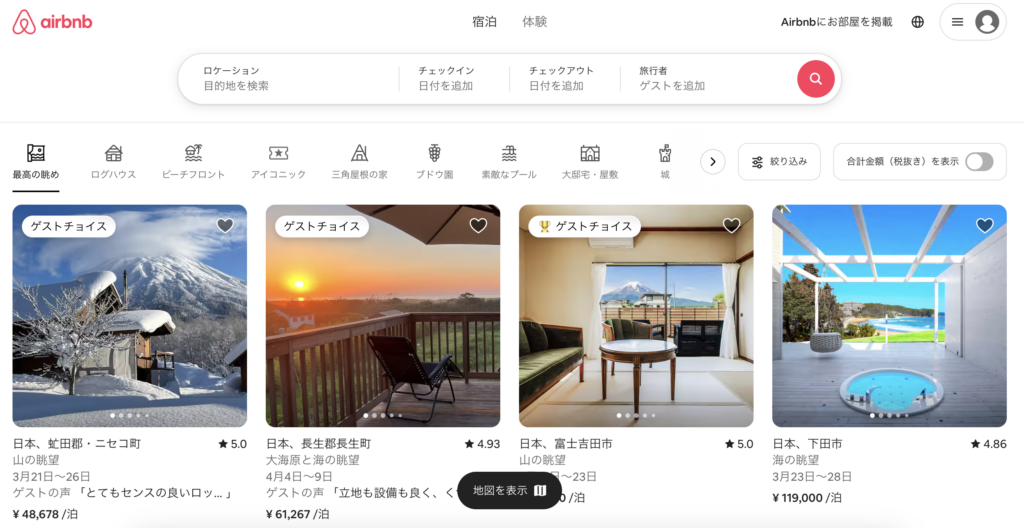

4.Airbnb

アメリカに本拠地を置く民泊仲介サービス。個人宅やユニークな宿泊施設を旅行者に貸し出すプラットフォームを運営し、現地の暮らしを体験できる宿泊手段として人気を集めています。

どんな多言語戦略?

- ccTLDは使わず、サブディレクトリ+動的切り替えで複数言語を展開。

- 物件紹介文や利用規約をフルローカライズし、エリア独自の習慣や行事に合わせたキャンペーンを実施。

成果のポイント

- 世界中のユーザーが”自分の言語”で物件検索や予約ができるため、利便性が高い。

- 地域行事に合わせたプロモーション(例:欧州のクリスマスマーケット特集など)がヒットし、予約率の向上につなげている。

5.Muji(無印良品)

日本の小売ブランドで、生活雑貨・衣類・食品などを「シンプル・良質・低価格」をコンセプトに提供。国内外に店舗を展開し、無駄を省いたデザインで海外でも支持を得ています。

URL

どんな多言語戦略?

- サブディレクトリ方式(muji.com/uk/、muji.com/ca/など)で国別ページを作成。

- 商品のサイズ単位・価格表示を国別に切り替えたり、写真を現地の生活シーンに合わせるなど、ローカライズを強化。

成果のポイント

- ユーザーが「自分の国や地域でも使いやすい商品」という印象を受け、スムーズに購入。

- ローカルスタッフのフィードバックを取り入れて、サイトの使い勝手を継続的に改善している。

成果から見えてくる共通の成功要因

グローバル市場で成功を収めている企業の多言語SEO戦略を分析すると、いくつかの共通要素が浮かび上がってきます。これらのポイントを押さえることで、あなたの企業も世界中の顧客とつながる可能性が広がります。

URL構造+hreflangタグの戦略的運用

・サブディレクトリ(example.com/fr/)

・サブドメイン(fr.example.com)

・国別ドメイン(example.fr)

などを使い分けて、言語ごとのページが混ざらないよう整理することが大切です。

さらに、hreflangタグで、

・「これはフランス語用」

・「こっちは英語用」

と検索エンジンに正しく教えてあげれば、ユーザーが誤った言語ページに誘導される心配も減ります。

要するに、住所(URL構造)と看板(hreflangタグ)をセットで整備するイメージです。

文化背景や購買習慣を踏まえたローカライズ

商品サイズや色の呼称、通貨、祝祭日や季節のイベントなど、細部まで現地仕様に合わせることで、ユーザーの抵抗感を減らし、利用意欲を高めています。

定期的なメンテナンスとアップデート

市場やトレンドの変化に合わせてキーワードやコンテンツを見直し、各国ユーザーの声を反映することで継続的に成果を伸ばしています。

成果に直結する多言語SEOの秘訣

多言語SEOは、単に外国語版のページを追加するだけではなく、適切なURL構造・hreflangタグ・文化に即したローカライズを行うことで初めて真価を発揮します。

UNIQLOやBooking.com、IKEAなどの事例からもわかるように、グローバルに展開する企業ほど、このポイントを徹底し、確かな結果を残しているのです。

「海外展開に興味がある」「そろそろ英語以外の言語も取り入れたい」という企業担当者の方は、ぜひこれらの実例サイトをチェックし、自社のビジネスに合った多言語SEO戦略を見つけてみてください。思わぬ大きな市場とつながるチャンスが広がっているかもしれません。

外注で効率化! 多言語コンテンツ制作をプロに任せるメリット

「いざ多言語SEOに挑戦しようと思っても、社内にノウハウがない」という企業は少なくありません。翻訳やローカライズはもちろん、キーワード調査やサイト構造まで含めると相当な手間と専門知識が求められます。ここでは、プロダクションに外注することの利点を考えてみましょう。

プロに任せるメリット

- 翻訳+編集+SEOを総合サポート:単に文字を訳すだけでなく、国・地域別の検索アルゴリズムに合わせた修正も可能。

- 最新の検索動向を踏まえた提案:日本語+英語以外の複数言語にも精通したチームが支援すれば、短期間で成果を出しやすい。

コストvs.リターン

外注コストをかけても、海外からの問い合わせや売り上げアップが早期に見込めるなら投資効率は高いと言えます。社内で一からノウハウを築くより、外注の方が最終的なコストを抑えられるケースも少なくありません。

継続的なメンテナンスの重要性

多言語サイトは一度作れば終わりではなく、国ごとの検索需要やトレンドの変化に合わせて更新が必要です。外注先が定期的にメンテナンスを行ってくれる体制なら、成果を長期的にキープできます。

「日本語+英語で満足」から卒業して世界を狙おう

「日本語と英語さえあれば海外展開は大丈夫」と思い込んでいませんでしたか。 多言語SEOでは、英語以外の主要言語やローカル言語も視野に入れることで、これまで接点がなかった大勢の海外ユーザーにリーチできます。市場調査やローカライズ、技術的なサイト構造の整備、手間はかかる分、得られるリターンも大きいのです。

もし自社だけで対応が難しい場合は、翻訳・編集・SEOを一体で請け負えるプロダクションに協力を仰ぐのも賢い選択です。「日本語+英語でほぼ完璧」と油断していたら、いつの間にか他社に海外市場をさらわれるかもしれません。今こそ一歩踏み出し、多言語SEOで世界へ打って出ましょう。